創業期

1877

明治10年

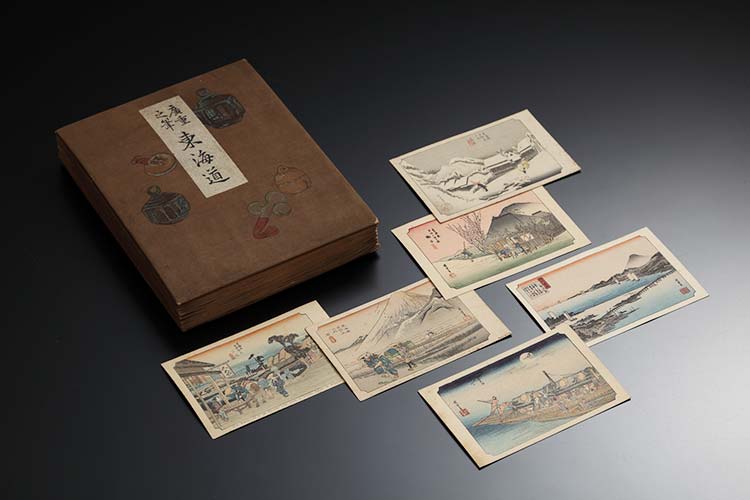

初代・藤澤文治郎による錦絵(多色摺木版画)の版元としての事業に始まり、創業当初は東海道五十三次や、国貞、歌麿の浮世絵、大日本六十餘州名勝圖會などの出版を手掛けてきました。

版元は、大衆の好みや流行を見極め、出版の企画から宣伝・販売までを行う役回りです。出版物の売れ行きは版元の手腕によって左右されるほど。つまり、版元とはまさしくプロデューサーなのです。

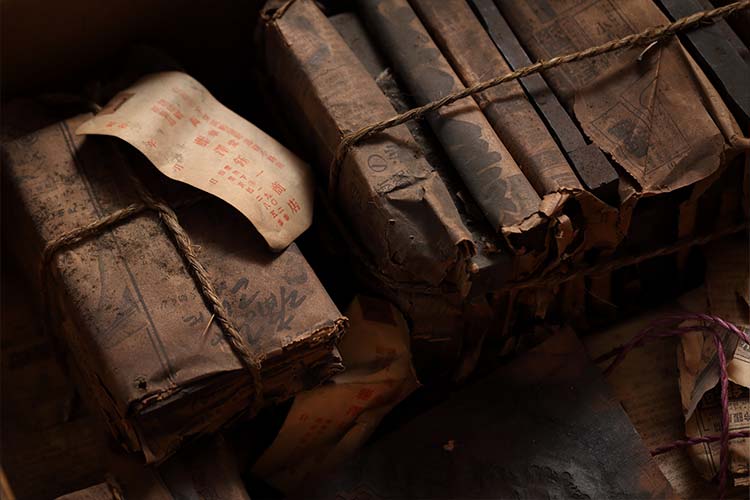

他の京都の伝統工芸もそうであるように、木版画・木版本も各工程のスペシャリストたちによる分業制が採用されていました。版元が出版物の題材を選び企画し、絵師が版元の意向に沿った下絵を描き、彫師が下絵に沿って版木を彫り、摺師が版木に色を乗せて摺り上げる。この分業制は、現在の事業形態でも同じく、「包み」に係るあらゆる資材を手掛けることの礎となりました。

変動期

1904

明治37年

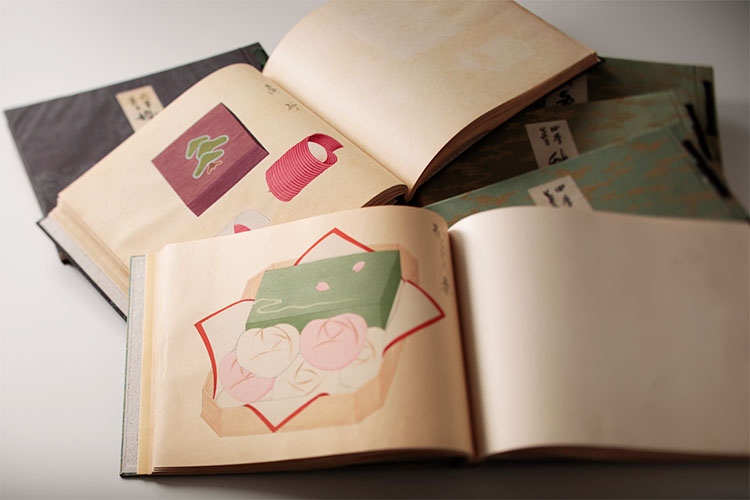

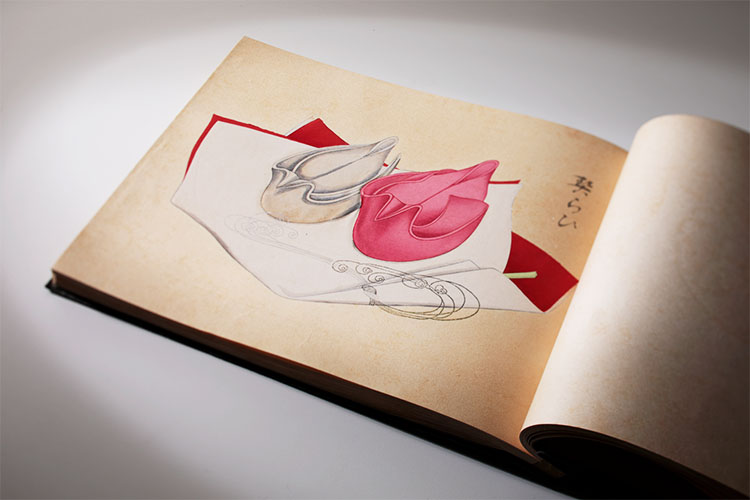

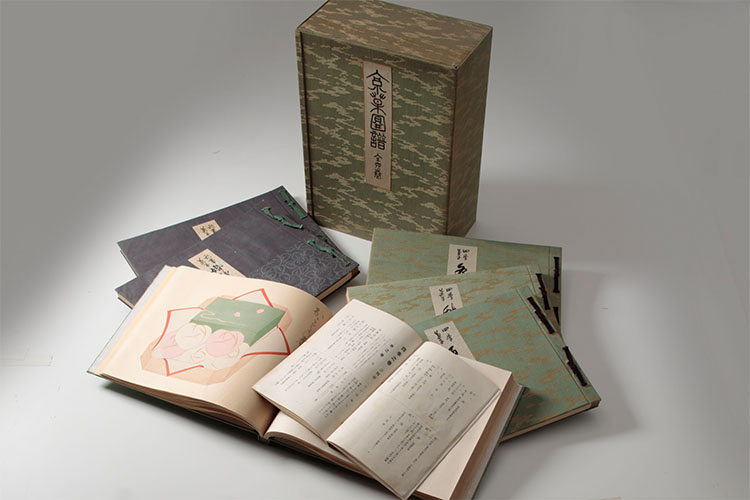

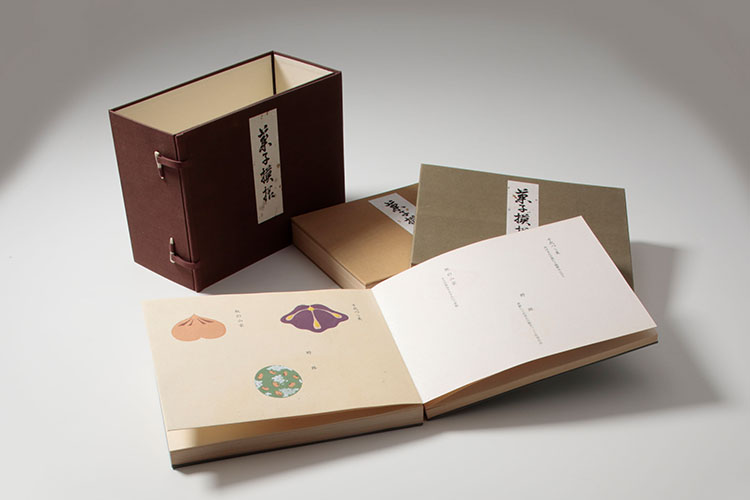

近代京都の文化人である小西大東氏からの依頼により、「新菓図案」、「勅題干支新年菓 帖」の印刷・発刊に携わったのを契機に、初代・藤澤文治郎と菓匠会は運命の出会いを果 たします。

「新菓図案」、「勅題干支新年菓帖」とは、毎年年末に新年の歌会始の勅題や干支に因んだ菓子(勅題菓・干支菓)の意匠図案の参考にするための菓子見本帳であり、明治37年の初刊以降、昭和40年頃まで藤澤萬華堂が発刊してきました。

その後、菓匠会の「京菓図譜」や亀屋会の「菓子図 天地人」などを発刊。ご縁は益々深まり、菓匠会会員のお店の掛紙や名紙、包み紙などを手掛けるようになりました。これが、現在まで続く事業の始発点というわけです。

転換期

1964

昭和39年

戦後、これまでの菓匠会とのつながりにより手掛けていた掛紙・包装紙などに加え、手提袋や食品自動包装紙など幅広い包装資材を取り扱うこととなり、京都の老舗和菓子屋さん やお土産屋さんとの結び付きはより強固なものとなります。

平成初期に至ると、化粧箱・組立て箱など紙器関係の取り扱いにも力を注ぎます。

創業当初からの木版刷り技術は残しつつ、主流となったオフセット印刷を中心とした紙製品、紙器、軟包装資材など、時代の変化に対応した総合的な提案により、多くのお店とのつながりを続々と結んでいきました。

発展期

2023

令和5年

コロナ禍に揺れた時代が過ぎ、伝統を守りつつも私たちの新たな挑戦が始まります。これまでのお得意先は和菓子を中心としたお店が多かった中、近年では洋菓子を中心とする菓子屋さんからのご相談も増え、お店のブランドにあった提案や、時代に合わせた包装資材を作り続けています。

また、現代に適応した藤澤萬華堂の商いの一つとして、クラウドファンディングを用いた商品プロデュース事業「クラサポ」も開始しました。デザインから制作までトータルプロデュースでお客様に応える。それが、創業当初から変わらない藤澤萬華堂の商いです。

大切な本質を残しつつ、新しいものを取り入れる不易流行の精神のもと、あらゆる表現でお客様の商品を美しく魅せる。そんな提案とモノづくりを、私たち藤澤萬華堂はこれからも続けていきます。